コラム vol.451

コラム vol.451本當に朗報か?

相続土地國庫帰屬制度(相続した土地を國に帰屬できる制度)が創設されました。

公開日:2023/05/31

POINT!

?相続土地國庫帰屬制度とは、所有者不明土地の発生を予防するための対策の1つとして、相続した土地の所有権を國庫に帰屬させることができる制度

?制度の利用には、「ヒト」「モノ」「カネ」の観點から條件(要件)が付されている

相続財産には、維持管理が困難な土地、孫子の代まで引き継ぐことが好ましくない土地が存在します。その際、「相続放棄をすればいいのでは?」と考える方が意外に多いのが現狀です。

「相続放棄」とは、その相続財産のすべてを放棄する手続きであり、一部の土地だけを相続放棄することはできません。被相続人が所有していたすべての財産(遺産)が相続放棄の対象となってしまう手続きです。

昨今、「所有者不明土地」の問題が取り上げられることが増えています。その原因の1つが、土地を相続したけれども維持管理はできない。手放したいけど買い手がつかないなどを理由に名義変更をしないまま放置し、時が流れたことで次の相続が起きてしまい、また放置する方が増加していることだといわれています。

この所有者不明土地の発生を予防するための対策の1つとして、相続した土地の所有権を國庫に帰屬させることができる制度が創設されました(正式名稱は、『相続等により取得した土地所有権の國庫への帰屬に関する法律』〔令和3年法律第25號〕)。この法律ができたことで、「他の相続財産を放棄せず、不要な土地だけを國に帰屬してもらえばなんとかなるのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、本當に「なんとかなる」のでしょうか。

相続土地國庫帰屬制度のメリット

まずメリットから考えてみましょう。せっかく相続した不動産ですから、本來は有効活用したり売卻したりすることで、資産として運用することが望ましいでしょう。しかし、買い手がつかない場合や有効活用の手立てが見つからない場合は、固定資産稅の支払いや荒地にしないための管理などが必要となり、負擔も年々かさんでいきます。この制度を利用することで、條件さえ満たせば、とても買い手がつかないような條件の土地でも國が引き取ってくれるとされています。このまま保有していても、有効活用ができない場合、管理に手間や費用がかかる場合などは、この國庫帰屬制度を活用することでメリットになりそうです。

また、宅地や商業地だけではなく、農地や山林もこの制度の対象に含まれている點も、メリットの1つといえるでしょう。農地の場合、農地法という法律によって売卻の條件が規定され、買い手も原則として農家に限定されますし、山林の場合は、災害リスクや管理の手間の大きさもあり、買い手がつくことはまれです。

本當に朗報か?

この法律ができて、相続した土地がどうにもならなかったら國庫に帰屬させるという制度ができたこと自體はプラスといえるかもしれませんが、本當にそうなのでしょうか。

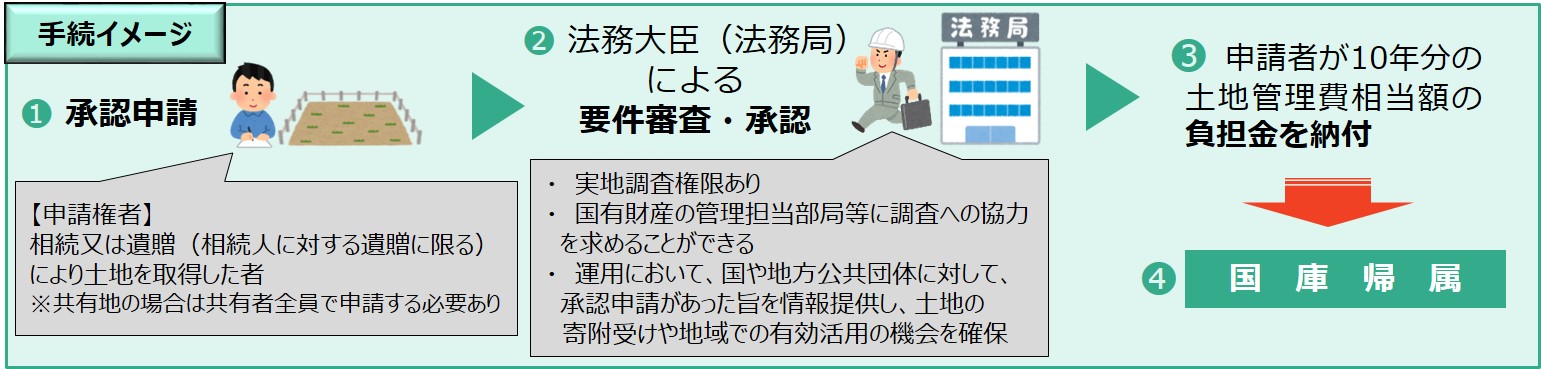

法務省は手続きのフローとして図1のように紹介しています。まず、承認申請書を土地が所在する都道府県の法務局?地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)に提出することから始まり、審査が行われたのちに承認となるのですが、手続イメージを見ただけで、簡単に引き取ってもらえるわけではないことが想像できます。

図1:手続きイメージ

出典:法務省「相続土地國庫帰屬制度の概要」

そして、この制度は、誰でも?いつでも?どんな土地でも利用できるわけではありません。利用には、「ヒト」「モノ」「カネ」の観點から條件(要件)が付されています。

ヒトの條件(問題點)

「國民の誰でも、持っているいらない土地を國に引き取ってもらえる」ということではありません。

この制度が利用できる人は「相続や遺言で土地を取得した方」に限定されています。つまり、「自分で買った」「贈與でもらった」土地などは、対象外となります。また、複數人で共同所有(共有)相続した場合は、全員での申請が必要です。

カネの條件(問題點)

- 1、審査手數料

國が無料で引き取ってくれるわけではありません。費用の負擔が必要となります。まず、審査手數料の金額は、土地一筆當たり14,000円となります。また、手數料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果、卻下?不承認となった場合でも、手數料は戻ってきません。 - 2、負擔金

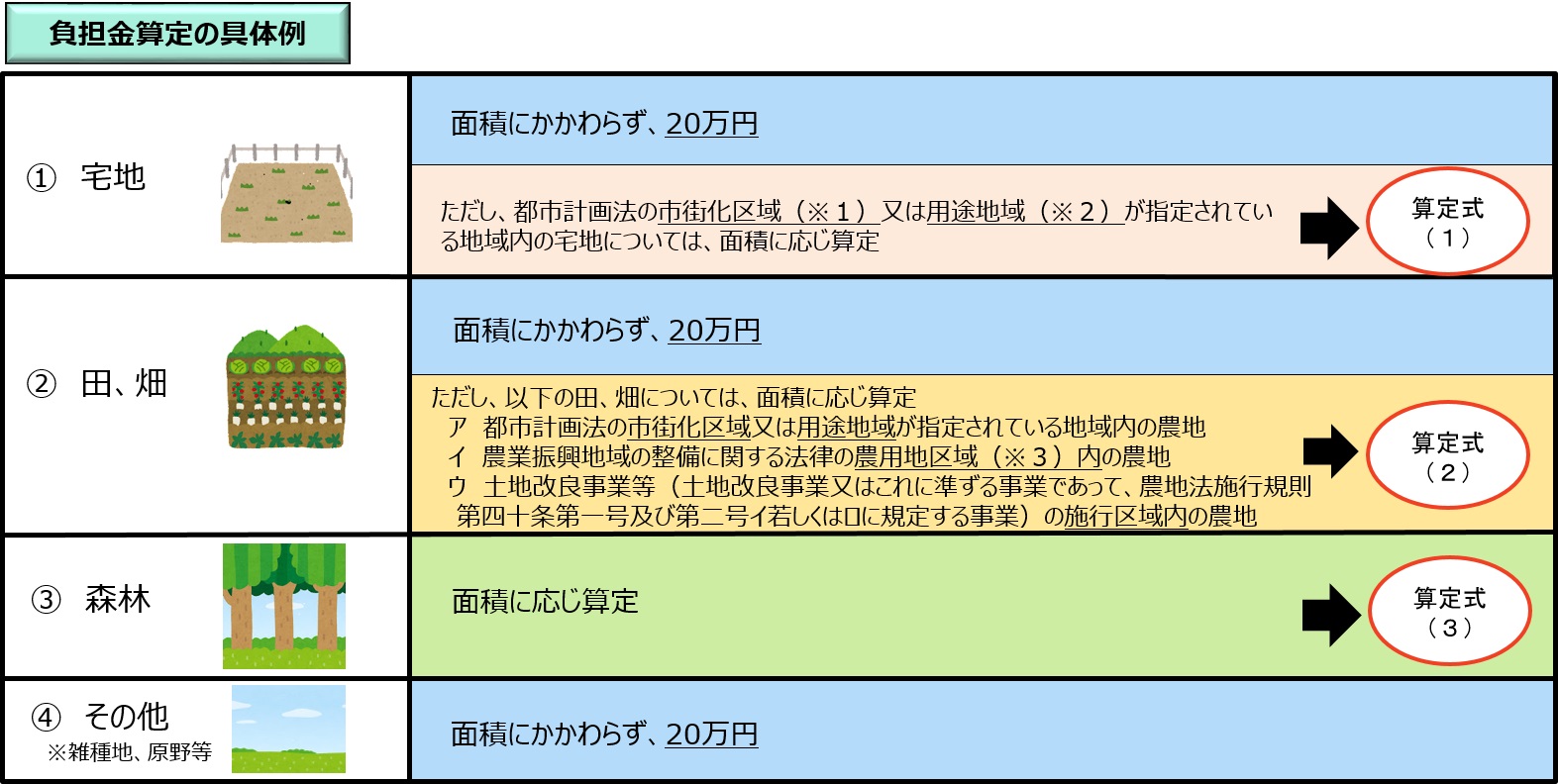

國が引き取ることになった場合に「負擔金」という、おカネがかかります。土地は「原則20萬円」となっていますが、土地の狀況や面積などで変化します。法務省は次ページ図2のように負擔金を定めていますが、多くのケースで、面積に応じた負擔金が求められます。

図2:負擔金算定の具體例

※1:市街化區域とは、すでに市街地を形成している區域又はおおむね10年以內に優先的かつ計畫的に市街化を図るべき區域をいいます(都市計畫法(昭和43年法律第100號)第7條第2項)。

※2:用途地域とは、都市計畫法における地域地區の一つであり、住居?商業?工業など市街地の大枠としての土地利用が定められている地域をいいます(都市計畫法第8條第1項第1號)。

※3:農用地區域とは、自然的経済的社會的諸條件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として指定された區域をいいます(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58號)第8條第2項第1號)。

出典:法務省「相続土地國庫帰屬制度の負擔金」

モノの條件(問題點)

「ヒト」「カネ」の問題に加えて、さらに大きな問題が「モノの條件」といえます。どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。法務省の「相続土地國庫帰屬制度の概要」によれば、以下の土地は引き取ってもらうことができません。

- 【引き取ることができない土地の要件の概要】

- (1)申請をすることができないケース(卻下事由)(法第2條第3項)

- A 建物がある土地

- B 擔保権や使用収益権が設定されている土地

- C 他人の利用が予定されている土地

- D 土壌汚染されている土地

- E 境界が明らかでない土地?所有権の存否や範囲について爭いがある土地

- (2)承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5條第1項)

- A 一定の勾配?高さの崖があって、管理に過分な費用?労力がかかる土地

- B 土地の管理?処分を阻害する有體物が地上にある土地

- C 土地の管理?処分のために、除去しなければいけない有體物が地下にある土地

- D 隣接する土地の所有者等との爭訟によらなければ管理?処分ができない土地

- E その他、通常の管理?処分に當たって過分な費用?労力がかかる土地

- 出典:法務省「相続土地國庫帰屬制度の概要」

中でも、「(1)E境界が明らかでない土地」という條件が付されていますが、國庫に帰屬させたい土地の多くのケースで境界が明らかではないことが想像できます。境界を明らかにするには、隣接する地主全員から「境界確認」の承諾をもらうことになりますし、境界確定には測量費用や地積更正登記などの費用がかかります。

まとめ

相続土地國庫帰屬制度を簡単にまとめると、「建物もない更地で、抵當権等の設定や爭いがない、境界が明らかになっている」場合は引き取る可能性がありますが、「とにかく、問題が少しでもあったら、引き取ることはできません!」という意味にもとることができます。また、上記に該當しない土地であれば、売卻したり、引き続き持ち続けたりすることができる土地である可能性が高いと思われます。國への引き取りを望む方は、その土地がなんらかの問題を抱えているから困っているのではないでしょうか。

この制度を活用したいとお考えの方は、この制度を活用することが本當に有効なのかどうか、「相続した不要な土地は、本當になんとかなる」のかどうか、稅理士?會計士や不動産の専門家に相談しながら、正しい判斷をするようにしましょう。