大和ハウスの想いつながる

7つのエピソード

「何をしたら儲かるかという発想でことにあたるな。どういう商品が、どういう事業が世の中のためになるかを考えろ」。創業者?石橋信夫が社員に常々語っていた言葉である。この言葉を體現した商品のひとつが「ミゼットハウス」だ。

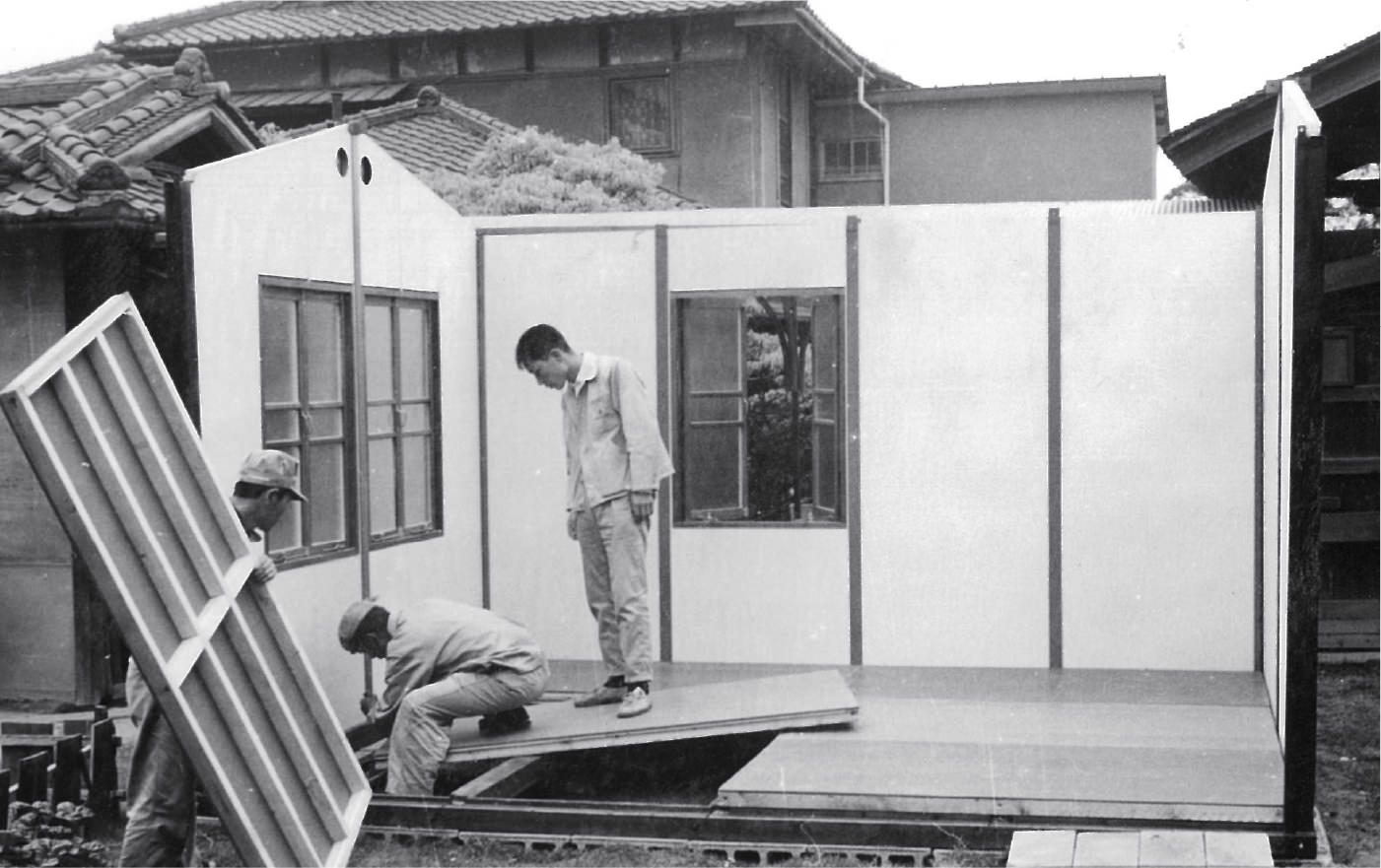

1950年代後半、戦後のベビーブームによって子どもの數が激増し、小學校の教室不足が社會問題になっていた。教育委員會から相談を受けた石橋は「移動教室」を提案。これは小學校の人數の多い學年には教室を特設し、中學校へ進學する時は教室も移動させるというもの。このアイデアは見事採用され、1959年、神戸市の小學校で導入されることとなる。

石橋はこうした子どもたちの生活環境について、ずっと気にかけていた。ある時、川で釣りをしていた石橋は、夕方になっても家に帰ろうとしない子どもが河原にいることに気付く。帰宅を促す石橋に、子どもたちは「家が狹くて居場所がないから、しかたなく外で遊んでいる。自分の部屋が欲しいなぁ」と口にしたのだ。戦後、景気は上向いたものの、一般的な家庭では家族の人數に合わせて大きな家に住み替えるまでの余裕はない時代。「子どもたちに勉強部屋をつくってあげたい」。こうして思いついたのが、値段が安く、短時間で庭に建てられる獨立した勉強部屋「ミゼットハウス」だった。

開発にあたり、石橋は「3時間で建てられる」「坪単価を4萬円以下に抑える」「建築確認を必要としない10㎡以下」という條件を擔當者に課した。當時は、新築も増築も木造の請負工事で工務店が建てるのが當たり前であり、事前に工場で量産された「商品」として住宅をつくろうとするのは常識を大きく超えること。その上、工期の短さもさることながら、鉄骨造で中級木造住宅並みの坪単価を実現するのは高いハードルだった。

試行錯誤を重ねた結果、1959年、ついに「ミゼットハウス」が誕生。全國27ヵ所の百貨店で展示販売された「ミゼットハウス」は、クーラー、國民車と並ぶ「新?三種の神器」のひとつとして紹介され話題となる。人気に火がつくと子どもたちの勉強部屋としてだけでなく、茶室やバレエ教室、小売店舗など想定を超える用途で使われたのである。これまでの住宅建築の常識を覆し、「商品」としての住宅を確立したのだ。

さらに「ミゼットハウス」は消費者ニーズに育てられ、キッチンや風呂、トイレなどを備えた新婚世帯向けの「スーパーミゼットハウス」へと進化、今日の本格的なプレハブ住宅へと発展していった。

「常に社會的に意義ある商品の開発を目指す」という石橋の想いは、「ミゼットハウス」の誕生から半世紀以上経った今でも、大和ハウス工業の中にしっかりと息づいている。

家族のかたちやライフスタイルの変化に合わせて、住宅におけるニーズや価値観が大きく変わってきた現在。そのニーズに応え、共働き世帯の家族全員が家事をシェアできるよう間取りや設備を工夫した「家事シェアハウス」や、自宅での楽器演奏やテレワークを快適にするために住まいの防音や靜音を葉える「音の自由區」などが誕生した。

また、高耐震住宅「xevoΣ」の開発、高斷熱&省エネ&創エネでエネルギーの自給自足を葉えるZEH(ネット?ゼロ?エネルギー?ハウス)の対応など、社會的な防災や環境意識の高まりに合わせた住宅の開発を推進。大和ハウス工業は、石橋亡き今も「世の中の役に立つものをつくりだす」というDNAを脈々と受け継ぎ、ものづくりを続けている。