大和ハウスの想いつながる

7つのエピソード

大和ハウス工業にとって、今日まで共に歩んできた協力會社をはじめとするパートナー企業は大切な「仲間」。大和ハウス工業がお客さまに提供する全ての商品は、パートナー企業の協力がなければ決して実現することはない。

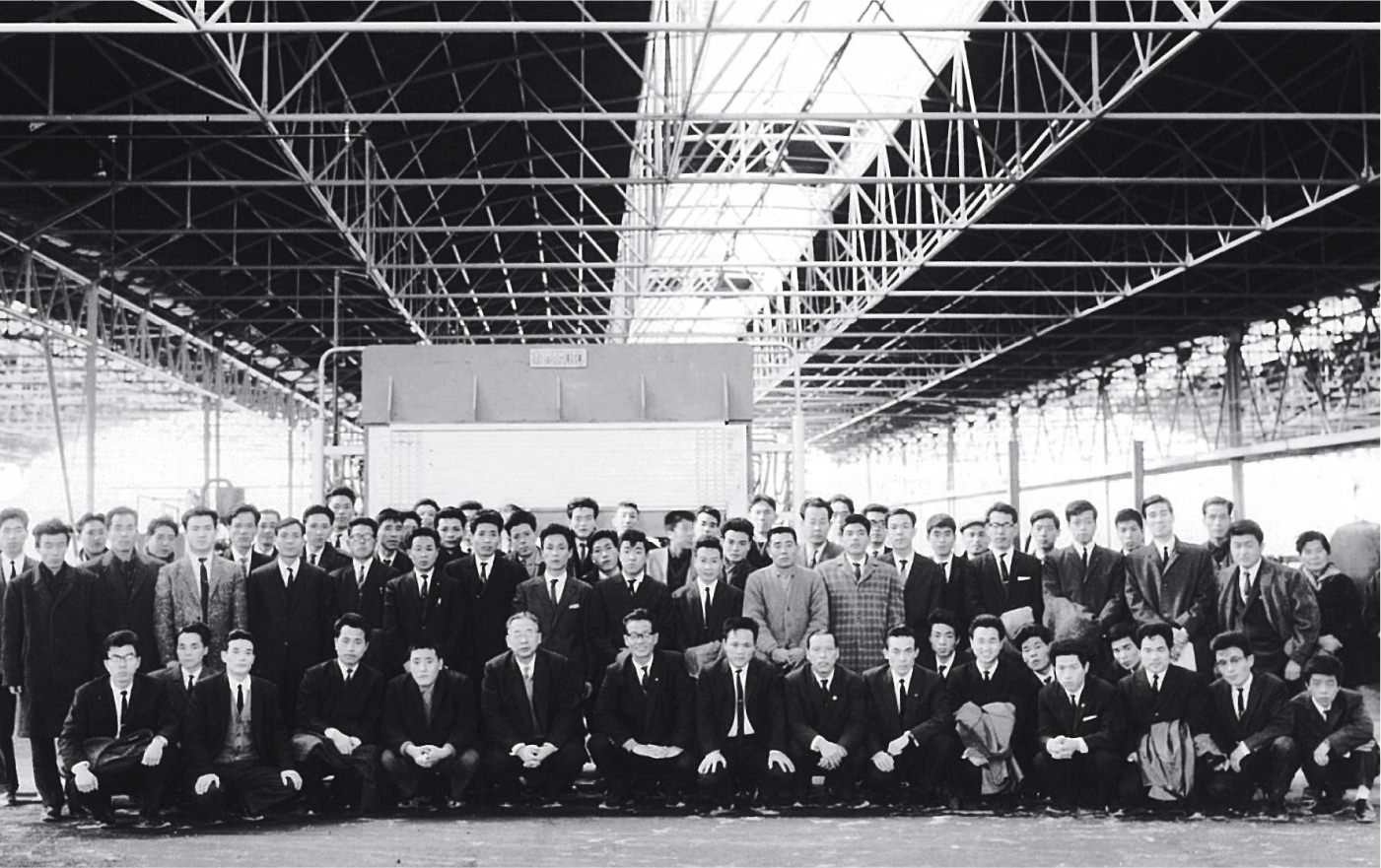

協力會社との絆がより深まるきっかけとなったのは、1960年から稼働した堺工場だった。パイプハウスから鋼管構造建築へと、建物が大型化していくさなかで建設された、延べ2萬2,326㎡の工場。この工場が稼働するにあたり、協力會社であった鉄工所などに、生産體制に即応するため工場內に入ってもらうことに。ところが、當時の協力會社の経営體質は決して強いとはいいがたいものだった。創業者?石橋信夫は、大和ハウス工業と協力會社が共存共栄で発展するためには、協力會社の経営基盤や體質?人材が盤石であることが必要と考えていた。

石橋は「協同組合をつくって信用を強化し、資金力を強めるとともに、互いに企業體質を改善していったらどうだろう」と考える。そして1961年、協力會社による協同組合が誕生。この組合は1965年の大不況時には商工組合中央金庫から融資を受けるなど、協力會社の企業體質の改善において大きな役割を果たすことに。堺工場內にとどまらず、その後、東京、名古屋など全國の工場でも組合が認可されていくこととなる。

企業が発展していくためには、工場で働く人々の技能も向上していく必要がある。しかし、協力會社では人材が不足しており、技能者を養成する必要があった。

そこで1962年、技能向上と技能者の定著、さらには優秀な人材を集めることを目指し、堺工場內に日本初となる「事業內職業訓練所」を発足。溶接工の養成を主力に、折からのプレハブ住宅の需要増加にともなって、プレハブ工の養成課程も設置。1963年には模範的な職業訓練所として大阪府知事より表彰を、1964年には労働大臣表彰を受けた。

現在、建設業界では人手不足が問題になっており、今後ますます深刻になると考えられている。そのような狀況のもと、共に発展していくには、協力會社とのさらなる強い信頼関係の構築が不可欠になることはいうまでもない。

こうした協力會社との深い信頼関係があるからこそ可能となるのが大規模災害時の対応。直近では、2024年1月1日に発生した能登半島地震での復舊復興支援である。最大震度7を記録したこの地震では、石川県の輪島市や珠洲市、能登町などが大きな被害を受けた。多くの道路が土砂崩れや地盤の陥沒?隆起により通行不可能となり、支援物資の供給や資材の運搬、復舊作業にあたる人流が滯り、被災地の復舊?復興に時間を要することに。

そのような過酷な狀況の中、一日も早く被災地に応急仮設住宅を屆けるには、協力會社の協力が不可欠だった。

「現場の條件が悪いからこそ、健康と安全が守られる働きやすい環境を」と、交替勤務を可能にするため協力會社に技能者の派遣をお願いした結果、大和ハウス工業が擔當する3つの現場に、全國からのべ約4,000人の技能者が集結。現場では、避難所の方から「ありがとう」という聲をかけていただくことがあり、それを聞いた社員や技能者からは「頑張りましょう!」と使命感あふれる聲があがった。

創業當時から築き上げてきた深い信頼関係があるからこそ、協力會社は私たちに手を差し伸べてくれたのだろう。大和ハウス工業はこうした協力會社や取引先といったパートナー企業への感謝の気持ちを決して忘れることなく、信頼関係と絆を次の世代に受け継ぎ、互いに成長し続けていく。